La Salaria è la sola, delle grandi strade consolari romane, a non portare il nome del suo costruttore. Essa infatti ricorda la sua precipua funzione, ovvero il trasporto del sale dai bacini salmastri della foce del Tevere fino ai centri dell’Appennino Centrale e al Mare Adriatico.

La Salaria è la sola, delle grandi strade consolari romane, a non portare il nome del suo costruttore. Essa infatti ricorda la sua precipua funzione, ovvero il trasporto del sale dai bacini salmastri della foce del Tevere fino ai centri dell’Appennino Centrale e al Mare Adriatico.

Aveva una lunghezza di circa 225 km e dalla capitale, puntava su Rieti e Ascoli Piceno, per raggiungere la costa adriatica a Porto d’Ascoli. Riguardo alla sua estensione gli storici avanzano però alcuni dubbi, fondati sulle diverse ipotesi di percorso riportate sulle fonti itinerarie del periodo. Fu solo in epoca augustea (fra il 15 e il 16 a.C.) che la strada assunse una sua unitarietà e una titolazione definitiva. A questo grande imperatore si assegna il merito di un radicale potenziamento e molti dei manufatti che ancora oggi si osservano in vari punti del tracciato, accanto alla moderna strada statale 4, risalgono proprio al periodo imperiale. Si possono citare i vari miliari, i tratti lastricati e le sostruzioni di sostegno, ma soprattutto il cosiddetto ponte del Diavolo, meta della nostra escursione. In realtà non di vero ponte si tratta ma di un potente rilevato in grossi blocchi di pietra che consente di superare un salto di quota della strada e un piccolo corso d’acqua. È una struttura imponente che si scopre all’improvviso nel mezzo di una vallata solitaria e intessuta di uliveti e vigneti circa a metà strada fra Roma e Rieti. Proseguendo nel cammino, sulla traccia dell’antica via, emergono dalla vegetazione altri resti come le crepedini laterali, ovvero i bordi della carreggiata, due colonne miliari e un piccolo edificio religioso, sorto nelle vicinanze di una villa romana.

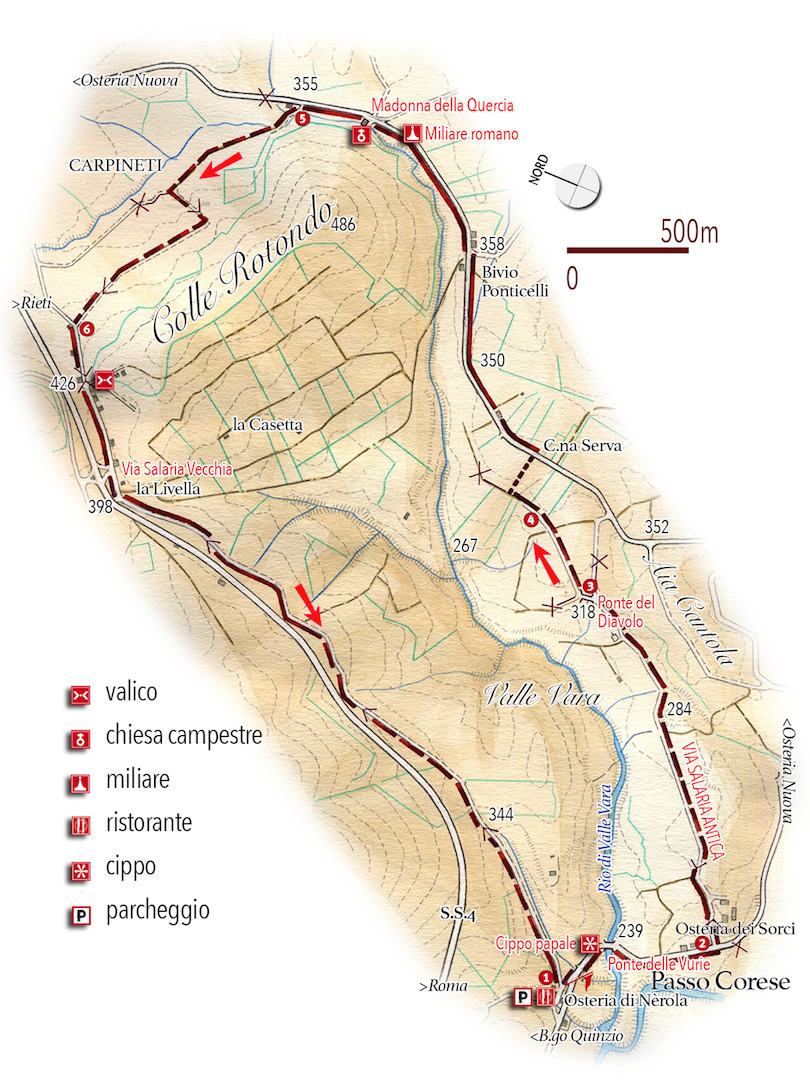

L’itinerario qui suggerito, percorribile a piedi o in mountain-bike, dopo aver seguito un buon tratto dell’antica via, in parte divergente dalle strade moderne che replicano il nome di Salaria, aggira il Colle Rotondo, e torna con ampio giro al punto di partenza presso l’antica Osteria di Nerola. L’ultimo tratto calca una tradizionale via pastorale usata per secoli anche come scorciatoia della Salaria stessa.

Punto di partenza e di arrivo: Osteria di Nèrola in comune di Borgo Quinzio (RI). Si raggiunge in auto, a 61 km da Roma, con la A1 fino a Fiano Romano, quindi con la statale 4 fino al bivio di Borgo Quinzio. Qui si lascia la statale e si prosegue sulla Salaria vecchia (ora Sp 20) fino all’Osteria di Nèrola, a 7 km da Borgo Quinzio.

Punto di partenza e di arrivo: Osteria di Nèrola in comune di Borgo Quinzio (RI). Si raggiunge in auto, a 61 km da Roma, con la A1 fino a Fiano Romano, quindi con la statale 4 fino al bivio di Borgo Quinzio. Qui si lascia la statale e si prosegue sulla Salaria vecchia (ora Sp 20) fino all’Osteria di Nèrola, a 7 km da Borgo Quinzio.

Mezzo consigliato: a piedi o in MTB. Distanza: 9.4 km. Tempo: 2 ore e 30 minuti. Dislivello: 190 metri. Attenzione, si devono percorrere alcuni tratti lungo la rotabile SP 20 (Vecchia Salaria) dove bisogna prestare attenzione alle auto in transito, sebbene il traffico sia in genere molto scarso. Indicato utilizzare una pettorina rifrangente gialla.

Dove mangiare: Trattoria da Rocchetto, loc. Osteria di Nèrola, 0774.683086.

Per saperne di più: L. Quilici, La Via Salaria da Roma all’alto Velino, in ‘Strade romane, percorsi e infrastrutture, L’Erma di Bretschneider, Roma 1997.

Itinerario pubblicato su Bell’Italia, dicembre 2006 – ©Albano Marcarini 2018

-

- Si parte dall’Osteria di Nèrola seguendo un tratto della Salaria vecchia, realizzata nel 1857 come testimonia un cippo papale collocato poco prima del ponte delle Vurie.

Il cippo papale - Giunti all’Osteria dei Sorci, si abbandona la strada rotabile e si piega a sinistra seguendo, su una stradella campestre, l’originario tracciato della Salaria di epoca romana, fra i frutteti e gli uliveti; sulla sinistra la brulla pendice dei Colli Sabini.

- Dopo buon tratto, oltrepassata una fonte, si giunge al Ponte del Diavolo, imponente manufatto romano che sostiene il sedime stradale sopra uno scosceso vallone. Per osservarlo meglio conviene scendere la scarpata verso valle. Al di là del ponte si prosegue su sterrato, sempre sul tracciato originario, ovvero la strada di mezzo fra due laterali.

- Appena oltrepassato un crocicchio di vie campestri con un’enorme quercia (si notano qui i bordi in pietrame della Salaria) occorre abbandonare lo stradello e attraversare (attenzione! senza sentiero tracciato) l’uliveto, sulla destra. In tal modo si torna in breve sulla rotabile Salaria vecchia.

La Madonna della Quercia Imboccandola verso sinistra la si copre per circa 2 km individuando ai lati della carreggiata altre sostruzioni e, soprattutto, un miliario con la cifra XXXI.

- Avvicina e superata la chiesa della Madonna della Quercia, si giunge presso un villino. Qui si piega a sinistra e, su traccia sterrata, si aggira da nord il Colle Rotondo. Sulla destra s’intravedono i Massacci, due sepolcri, presso i quali si dirigeva l’antica via.

- Giunti presso le case in vicinanza della nuova variante della strada statale 4, si percorre la via complanare. Porta il nome di Salaria vecchia, non del tutto impreciso perché corrisponde a una scorciatoia dell’antica consolare. Percorrendola si ridiscende la Valle Vara, scorgendo la lontano il Ponte del Diavolo, fino a raggiungere l’Osteria di Nèrola, dalla quale si era partiti.

- Si parte dall’Osteria di Nèrola seguendo un tratto della Salaria vecchia, realizzata nel 1857 come testimonia un cippo papale collocato poco prima del ponte delle Vurie.

I MILIARI

Le strade romane, come quelle d’oggi, erano accuratamente misurate. Ad ogni miglio della via – corrispondente a mille passi, ovvero a 1478 metri – si ergeva un robusto cippo cilindrico in pietra indicante la distanza dalla città di partenza o di arrivo e la siglia MP (milia passum). Talvolta si menzionavano anche il nome del curatore della via o di colui che aveva promosso la costruzione. Furono impiegati soprattutto in età imperiale quando la rete delle strade romane raggiunse forse il momento di maggior efficienza. Nei secoli seguenti molti di questi cippi furono reimpiegati per costruzioni successivi e spostati anche di parecchi chilometri dalla loro posizione originaria. Nonostante questo limite, i miliari sono importantissimi nello studio topografico dei tracciati e nello stabilire la datazione di una via.

Albano Marcarini, La Via delle risorgive – Il Pinerolese in bici, 48 pag., 1a edizione 2016. – ISBN 9788881705665

Sotto la benevole mole del Monviso, un invito alla scoperta della pianura fra Pinerolo e il Po, nel Grande Piemonte: la Ciclovia Torino-Pinerolo per Stupinigi; la Via delle risorgive sulla ex-ferrovia Airasca-Saluzzo e un tratto della Strada delle Mele.

5,00 €

Lascia un commento